记者手记|一度电,如何跨越长江?

记者手记|张蔷

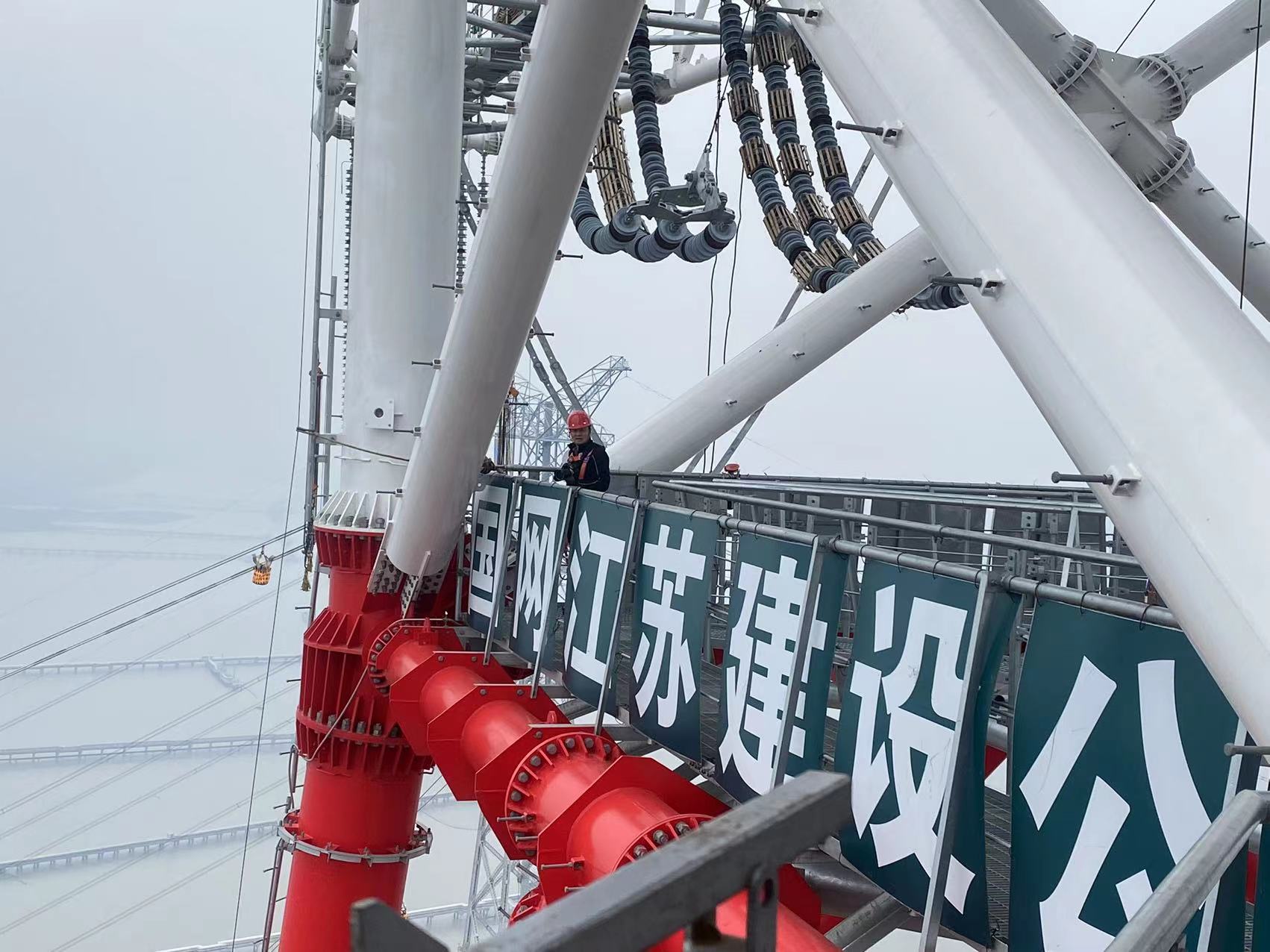

初眺,世界最高输电铁塔

比埃菲尔铁塔还高的铁塔有多高?能够横跨长江的输电线路到底有多长?

5月31日,从南京出发,向东行驶150公里,今天的目的地是——无锡江阴。我想,亲眼看看世界最高输电铁塔的真容。

繁华、喧嚣的南京城区转瞬即逝。高速上,大大小小的铁塔在眼前飞驰而过,就像在观看一场关于铁塔的“演出”,期待“压轴”选手的登场。

“我们为什么要建凤城~梅里500千伏线路长江大跨越工程?”

同行的是国网江苏电力融媒体中心的同事吴嘉,从工程建设之初,他就一直在跟进报道。

“为了满足用电需求。”吴嘉说道。

简短的一句话,概括了所有我们正在进行的工作。

吴嘉接着说道:“随着经济发展速度越来越快,对电力的需求也越来越高,尤其是江南地区,近年来负荷增长迅猛。将江北的电送到江南去,就必须建设输电通道,我们这个大跨越就是其中的一段。”

听完介绍,我对见到这座铁塔又多了一份期待。

接近2个小时的路程,我们到达长江大跨越段施工项目部。项目部驻扎在江阴市的一个村子里,大院进去,左边楼栋门口是醒目的施工现场风险管控公示牌,详细记录着每日的作业地点、作业内容、风险因素等。

一楼是一间30平米左右的会议室,会议桌的一角,密密麻麻堆着很多材料,长江大跨越工程很多技术难题都在这小小的会议室里得到解决方案。

我们跟着项目部的工作人员一起在项目部食堂解决了午饭,都是些下饭菜。“他们吃得饱,才有力气干活。”56岁的李阿姨是安徽滁州人,2020年项目建设之初,李阿姨就来到江阴,为项目上的人员做好后勤保障工作。

因下午有会议安排,今天的行程没有计划去工程现场。远处世界最高铁塔在金色的阳光下熠熠生辉,长江上的轮渡驶过的涟漪与输电线路交相辉映。

仰望,385米铁塔直击云霄

6月伊始,33摄氏度的高温下,江阴市的马路上,只有行人二三。

从住处出发,朝着世界最高输电铁塔方向行驶。30分钟后,我到达凤城~梅里500千伏线路长江大跨越工程现场。江边,200余名作业人员紧张忙碌地开展放线工作。

我站在塔下,90度仰头眺望,385米高的塔顶直击云霄,与太阳融为一体,闪闪发光。

眼前,几位作业人员正在进行输电线路的附件安装、拆卸工作。安全帽下是坚毅的眼神,黝黑的皮肤是现场作业人员的标配。

我尝试拿起作业人员刚刚拆卸下来的用于运输导线挂具的小器具,原本想仔细观察其材质,未曾想,约20公分长的器具竟重达10斤,使了好大力气才拿起来。

“小心一点,别砸到手。”一旁的工作人员顺手接过我手上的器具,熟练地放在地上。现场最大的器具重达200多斤,需要4名工作人员一起才能抬起来。

与我说话的是该项目附件安装组的班组长朱厚炉,38岁的他已经在电网工程建设岗位上工作了十几年。

“我参与过很多电网工程建设,但这次工程最为震撼。跨越塔高度高、结构复杂,高塔组立及人员垂直运输难度非常大,从技术到人员操作需要攻克很多难题。”朱厚炉说道。“不过,我们的工作只是工程建设上很小的一部分,小到把一颗螺丝钉拧紧。”

朱厚炉深知,即使是一颗小小的螺丝钉,对整个工程的建设也极其重要。

登塔:一线飞南北,悬索跨天堑

像朱厚炉这样发扬“螺丝钉”精神的,还有300多米高空上的电力“蜘蛛侠”。

穿戴好安全防护用品,我坐上通往“云霄”的电梯。11层,11分钟,334米,是今天的登塔高度。

电梯往上运行,我的心也提到了嗓子眼,电梯四周呈蜂网状,隐约可以看到外面的田野。不一会电梯门打开,踏出电梯,踩上铁塔上的塔担,俯瞰334米下的地面,虽然身上有安全带,腿还是不由地发抖。

调整好呼吸,眼前的景色让人叹为观止,果真一线飞南北,悬索跨天堑。我站在跨江输电线路的一端,14根线路横跨长江,宛若“长龙”。

“真的太震撼了!”登塔的同事们纷纷感慨。

巧遇塔上的工作人员正在吃午饭,一份份盒饭从刚才乘坐的电梯运上去。因作业时间紧张,他们的午饭一般在塔担上解决,十余名作业人员在高空围坐,中午一起就餐并稍作休息。

盒饭里有肉圆子、青菜等,荤素搭配合理。“我们的伙食很好,‘空中餐厅’可不是一般人可以拥有的!”作业人员胡雅峰的一句话,逗乐了现场的所有人。

41岁的胡雅峰是安徽六安人,在一线工作了20年,也是本次工程的高空作业负责人。

“每次一项工程结束,我都会特别自豪地跟家里人分享,我觉得很有价值。”这么多年胡雅峰一直在外工作,唯一的遗憾就是不能经常陪在家人身边。“老婆在老家带孩子上学,等两年孩子上大学了,就把她带在身边。”说罢,胡雅峰的妻子打来视频电话,询问他有没有好好吃午饭,“吃的很好,别担心!”胡雅峰总是这样,不怕苦,也不叫累。

在他们的脸上,我看到了电力人身上的坚毅、乐观以及对生活的美好向往。平凡的电力劳动者在自己的岗位上发光发热,通过他们的双手将清洁能源送到千家万户。而本次的长江大跨越工程建成后,可以满足苏南地区约800万户家庭的日常用电需求。

见证:荧幕背后,高温下的坚守

6月2日,中央广播电视总台现场直播世界最高输电铁塔启动跨长江放线工作。

现场,我近距离见到一场新闻直播的诞生。烈日炙烤着江阴,高温热浪袭人,地表气温高达40摄氏度,在路上没走两分钟就感觉胸口发闷,满头大汗。

为了更好地展示长江大跨越工程中作业人员辛苦走线工作,中央电视台技术传输、导播、摄影和主持等五名记者提前踩点,带着供电设备、播出设备、传输设备、通讯设备等,登上300多米的塔担,进行现场直播。

完整的直播画面包含主持人现场介绍、作业人员现场工作等一系列镜头,参与直播的央视记者直接在塔担上沟通协作,进行画面切换。

突然,在直播开始前45分钟,因空中温度过高,导致直播机器异常发热,并且电信信号忽然变弱。徐靖炜是本次直播的导播,主要对直播的各个环节进行指挥,保障直播过程中视频信号画面的质量。

为了减少影响,徐靖炜当即决定带着直播设备,由塔上转移到地面,总台记者杨光与摄像留在塔上。与此同时,徐靖炜联系塔下的工作人员,准备网线接入地面网络端口,并让工作人员安排一座风扇。

15分钟后,徐靖炜到达项目部,盯着烈日,他也顾不了那么多,直接席地而坐,并紧急在地面安装直播机器、测试网速,一边的风扇为机器散热。因无法与现场记者面对面沟通,给画面切换造成很大难度,徐靖伟全程用手机对话,指挥直播画面的切换。

一切准备就绪,在中央广播电视总台新闻频道现场直播画面中,长江上300米高空,几名作业人员正在安装间隔棒。杨光熟练介绍世界最高输电铁塔的情况,并对作业人员的工作进行讲解。

“脚踩一根线,手扶两根线,作业人员一点点推进,一天内要安装53个间隔棒,午饭就在线上解决……”杨光介绍道。

一场全国观众收看的新闻直播完美落幕。直播没有彩排,这场直播中我看到央视记者的专业素养,他们提前将晦涩难懂的电力知识反复研究,烂熟于心。遇到突发情况,他们立即采取应急措施。荧幕背后,是他们的辛苦付出,才有这荧幕前5分半钟的新闻画面。

身临工程现场的几天,让我深深感慨,一度电却沉甸甸。一度电的背后,是拧螺丝的朱厚炉,是高空走线的胡雅峰,是传播电网故事的杨光、徐靖炜,更是千千万万为美好生活赋能的电力人。