拉萨日记|后记:说说脚本

编者按:今年是中国共产党成立100周年,也是西藏和平解放70周年。为了全方位展示国网江苏电力的援藏工作,国网江苏电力在今年5月份启动援藏专题纪录片拍摄,选派苏电传媒记者赴藏开展采访摄制工作。目前,纪录片《世界屋脊的光明记忆》已经在新华社全球连线栏目播出,记者以日记的形式记录了整个创作过程。

在西藏的时候,我们写脚本特别不顺利,一开始的脚本定位是颜富春书记的个人微纪录片,记录颜书记援藏和此次重返西藏的点点滴滴,我们开始梳理这几天采访拍摄的细节:阿佳红金夫妻俩的抄表故事、巡线故事;任小林对颜书记朴实的评价和深厚的感情;蒋族在酒桌上的“金句”;还有颜书记回忆自己当年援藏的生活、工作点滴......

过程中,我们把脚本中的情感爆发点和转折梳理出来,原以为这样一个脚本的成片效果已经很好了。但当我们满怀自信地等待成片时,现实给了我们一个晴天霹雳:全程讲述颜书记的个人故事,由于视频里的出镜人全部都是“非专业”的电力职工,大段大段的对话画面,就显得特别地尴尬,所有人在镜头里显得十分拘谨,原本一个微纪录片被我们硬生生地做成了“群众演员”版的微电影,让人大跌眼镜。鞠主任带着几个处长一起看效果、提意见,把所有不自然的点找出来,分析原因,找解决办法。

之后几乎每过两、三天就要调整一稿脚本,从人物自述改成旁白讲述,从颜书记一个人的故事改成援藏一群人的故事,有时故事冲突不合理,还要重新构思故事的整体脉络。新华社的坚赞总只要有空,就会帮我们打磨脚本,有时经常深夜11、12点还给我们发消息提建议。每个周末,鞠主任带着大家线上沟通,视频会议一个接着一个,把每一稿脚本的细节逐个过细。就这样,脚本改了十多稿......

怎么才能凸显出纪录片的效果?当“群众演员”们的演技没办法支撑起整个片子的时候,坚赞总打开了我们的心结,他用5个词概括了整个脚本的方向:点面结合、内容故事化、拍摄场景化、人物对话纪实化、开篇一定创意化。

“像这种纪录片,一定要点面结合。既要有颜书记或者其他援藏同事的故事点,也要有整个江苏电力援藏工作甚至国家电网对西藏电网的扶持工作面上的内容,这样才能把片子在讲述故事中做出深度!”坚赞总花了一晚上时间,指导我如何修改这个脚本,我的内心似乎有了一些答案:

点面结合——

点:从原来藏族百姓用电困难;面:西藏电力由于制约因素发展受限,因此江苏要来援藏;

点:颜富春是第一批江苏电力援藏干部,刚到西藏遇到很多困难,下决心把既要用上电,更要用好电的服务目标带上高原;面:在江苏电力第一批援藏干部的协助下,当时的拉萨市电业局制订了全面规范的管理制度,降低线损、稳定电压、减少故障、保障用电。

点:颜富春当年同事对他的评价;面:技术输血变主动造血的援藏思路,一直贯穿于国网江苏电力援藏工作中。

点:颜富春与现在援藏人员在江苏路散步,交流拉萨城区的电缆化;面:西藏电网逐步升级,助力当地发展。

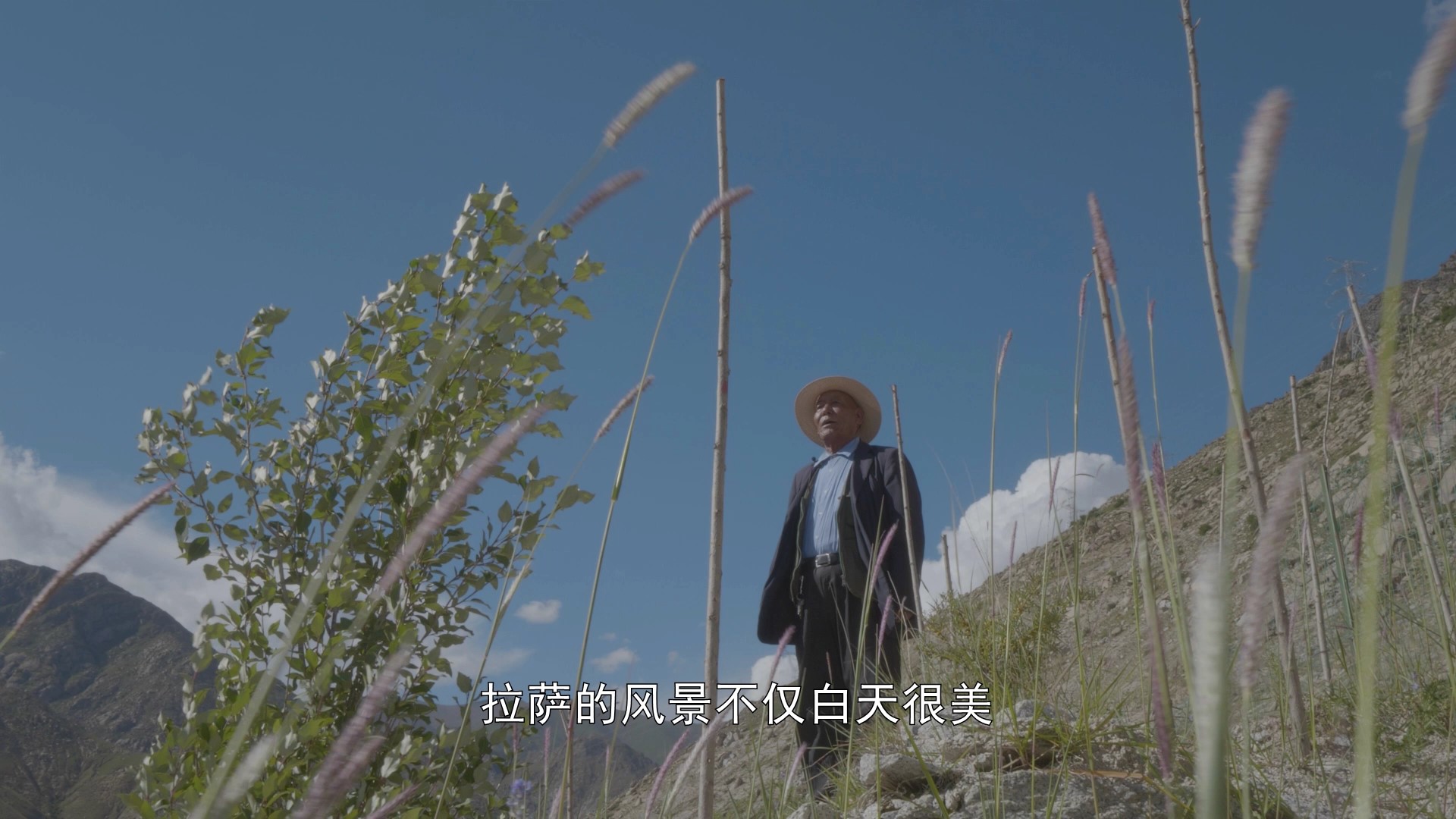

开篇创意化:原本我们设计颜书记站在拉萨南山公园山上远眺夜景:“拉萨,我又回来了!”,但这个镜头太写意,不实。所以我们借用颜书记当年和藏族老大爷停电求助的故事,设计了一个藏族老人介绍西藏用电对比的开篇,从藏族百姓的社会视角切入,片子瞬间既大气又接地气。

拍摄场景化:所有内容,都采用场景化拍摄,加入很多西藏优美的镜头,吸引读者观看。

内容故事化:从藏族老人的自述开头到藏族老人的感叹结尾,首尾呼应,通过一个普通藏族老人的故事,从百姓视角展现江苏电力援藏工作给当地带来的深刻变化。

人物对话纪实化:全片所有的点,都采用纪实化的人物对话展现,既真实又有感情。

最终的脚本就像坚总讲的5句话,紧凑、完整、自然。