三天两夜只休息8小时——常州电力抢修铁军赴通抗风救灾侧记

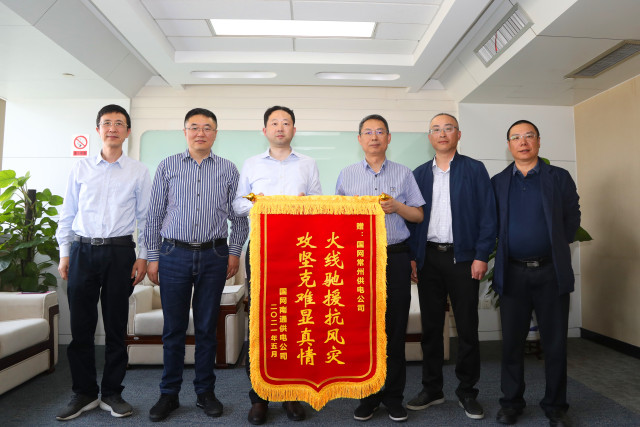

“火线驰援抗风灾,攻坚克难显真情”,5月8日,国网南通供电公司向国网常州供电公司赠予锦旗,对该公司支援南通抗风救灾表示诚挚感谢。在南通的三天两夜里,常州电力抢修队只休息了不到8个小时,他们众志成城、极限作战,为当地生产生活秩序快速恢复立下汗马功劳。

4月30日晚,大风冰雹极端天气突袭江苏南通、盐城、泰州、扬州等地,造成江苏电网300多条电力线路跳闸故障,涉及用户约28.23万户。其中,南通地区局部风力曾一度达到14级,受此次极端天气影响最为严重。

灾情发生后,常州供电公司接到上级指令,对口支援南通如东县电力抢修工作。5月1日一早,该公司迅速组建了一支110人的抢修队伍,在抢修专家苏华、何晓亮和朱卫星的带领下,分批出发赶赴如东。

他们把抢修当成了一场竞赛

适逢五一长假第一天,从常州到南通的交通路线异常拥堵,过江通道更是寸步难行。还在途中的朱卫星看着窗外,想象着灾后现场是什么情形,盘算着抵达之后该如何开展工作。

下午两点,朱卫星收到当地供电公司发来的一份抢修任务单,他仔细研究了一下,松了一口气。根据这份清单,常州负责抢修新北线、新店线和新桥线三条中压线路,每条线路只有小部分区段存在倒杆、断杆和导线脱落等缺陷,工作量和工作难度均在承受范围。

抵达受灾现场已是晚上11点,顾不上休息,朱卫星立马带着队员们查看了几个线档,他发现线路的损坏状况与抢修任务单有很大差别。有二十多年抢修经验的朱卫星很快意识到,事情并没有想象的简单,“很多小缺陷都没有列在抢修任务单上,而这些缺陷必须全部消除,否则会影响复电,实际抢修工作量可能会是清单所列的数倍!”

“做一条,保一条”,“宁可慢,不能乱”,这是常州电力抢修队一贯的工作作风。朱卫星动员全体队员开展全线巡视,“抢修前一定要先摸清工作总量,找出所有故障和缺陷,再按照轻重缓急逐个消除,这样才能确保恢复送电后的线路运行可靠。”经巡视,仅新店线就额外发现杆塔严重倾斜、导线脱落、刀闸损坏、过电压保护器脱落等缺陷18处。

很多导线脱落后,被甩出去十多米,中间还隔着房屋、河流和倒伏的树木等障碍,恢复难度很大。受灾线路地处农村,道路狭窄,施工材料、机具等无法进场,抢修队员只能用双手把导线一段段拖回杆塔附近,再由两人登杆,拉回杆塔顶部。“两三百米的导线落在地上是很重的,要把它拉起来,起码要用数百斤的力。”朱卫星说。

5月1日晚,抢修队员只休息了一个多小时。如东地处海边,夜晚很冷,较常州要低6、7度,但是干得热火朝天的抢修队员似乎丝毫没有察觉,连续作战反倒让他们变得乐观和亢奋。几支来自不同部门的队伍暗中较劲,把抢修变成了一场竞赛,比速度、比耐力、比工艺。“你比我多立一基杆塔,我就一定要比你多放一档导线。”抢修队员宋豹子说,“我们要在这里打造一个标杆工程,让南通人民看看,我们常州电力人有多牛!”

没有米也要炊出饭来

出发的时候,常州电力抢修队自带了不少物资,8公里导线、吊车、立杆工器具、各种铁附件等等,装了满满5卡车。回来的时候,几乎已经全部消耗。据何晓亮介绍,“当时,电力抢修在南通大地全面铺开,当地物资供应处于极度紧绷状态,如果完全指望当地送来抢修物资,必然会贻误恢复供电的最佳时机,这种时候,我们自己带来的物资就发挥重要作用了。”

“这个单极刀闸坏掉了,没得换啊。”5月2日下午,抢修队员巢国斌向何晓亮汇报。何晓亮走近一看,这是一种已经退出历史舞台的开关,自己带来的物资里肯定是没有,而要想在当地找到同样型号的备品备件,几乎不可能。

“都说巧妇难为无米之炊,但是饿起来,没有米也得炊出饭来。”何晓亮告诉队员,“当务之急是先保障线路能通,既然没有单极刀闸,我们干脆就不用了,就在单极刀闸的位置做一个绝缘子支撑,通过跳线的方式把电从上面引下来。”这一做法令当地供电公司有关部门领导刮目相看。

同样面临物资紧缺问题的还有杆塔的铁附件,“抱箍、横担、插销这些铁附件各地标准不一,虽然我们从常州带了很多铁附件过来,但是拿到现场发现和原有的电力设施不匹配,大部分都无法使用。”非常时期要用非常方法,何晓亮决定最大限度利旧,采用矫正而不是更换的方式修复线路。

有的横担被拧得像个麻花,抢修队员就把撬棒插进横担的孔里,硬是用蛮力把横担撬回原状,让装上的绝缘子能和横担保持垂直。导线只要没有断裂和断股,抢修队员就想尽一切办法,把导线重新扛上杆塔。有的导线被甩到了房屋另一头,队员还要爬上屋顶,把导线拽回原地。

“这次抢修也为我们自己积累了宝贵经验,一定要加强物资的储备和配送体系建设,一旦发生紧急情况,子弹立马就能上膛。”何晓亮说。

一排凳子两盏灯

“你们是供电部门的吧?我的瓦你们打算怎么赔?”5月2日上午,六十余岁的村民朱志才找到朱卫星理论。老人的房子就在故障线路附近,导线被风吹落后,直接甩到了他家屋顶上,房瓦被打碎了好几片。

政处已经超出了常州电力抢修队的职责范围,在朱志才的纠缠和阻挠下,原本紧急、繁重的抢修工作陷入了停滞。朱卫星只好叫来当地的政处负责人,与老人直接沟通,自己则继续坐镇指挥。几番争执后,老人一脸不满地走回了家,将院子大门紧闭。

临近中午时分,抢修队短暂收工,席地而坐就餐。连续作战对于身体的消耗极大,不少队员的肚子早就饿扁了,他们端起盒饭,蹲在野草丛里大口大口吃起来。不知什么时候,老人悄悄地把门拉开了一条缝,默默地看着门外的一切。也许是被抢修队这两天的辛勤劳动打动,老人重新打开院子大门,从家里搬出几张凳子出来,在院子门口摆成一长条。“小伙子,别蹲在草丛里了,坐凳子上吃吧。”

抢修队员微笑着婉拒了。又过了一会儿,朱志才的老伴拎了四个热水瓶出来,“没有电,我拿煤气烧了点热水,家里还有泡面,你们要吃吗?”

“不用,我们自己有水、也有吃的,谢谢你们。”老人的好意,朱卫星都一一拒绝了,在他看来,作为支援灾后抢修工作的队伍,绝不应该给当地政府和百姓增添任何麻烦。

到了晚上,抢修队重新面临工作照明不足的问题。就在队员们都在瞪大了眼睛埋头苦干的时候,从老人家的院子里一下子照出来两束光,瞬间让施工现场亮堂了不少。原来,老人家装了太阳能蓄电池,白天靠光伏板充电,晚上可以用来照明。

抢修一直持续到凌晨一两点钟,老人家的两盏灯一直照着,一排凳子也从未动过。朱卫星注意到,当天晚上老人直接睡在了家门口,时不时还起来看看抢修队员是否需要什么帮助。

虽然抢修队拒绝了老人所有的好意,但那一束光却成为了抢修队无法推却的温暖。在如东寒冷的夜里,他们用这样的方式,互相关心着彼此。(商显俊 王银 林黎)